当很多博物馆爱好者对什么是人类学博物馆还一知半解的时候,各种各样的博物馆正在变得和人类学博物馆越来越相像。从世界各地前往位于纽约上西区的美国自然历史博物馆参观的游客大多都不知道,这里还坐落着美国历史最悠久的人类学博物馆之一,这所现代机构中收藏的一些器物带有“灵性”,连研究人员都不敢轻易触碰。在刚刚出版的《77街的神龛》一书中,在美国自然历史博物馆工作的人类学家薛茗从萨满的神衣、《西游记》皮影、热贡唐卡、原住民的独木舟等人类学藏品出发,在讲述“物的生命史”的同时,也对人类学博物馆和人类学学科的历史展开了探问。澎湃新闻思想市场栏目近日就人类学博物馆的历史与现状、她在博物馆和田野工作中的经验和思考、西方博物馆的“去殖民化”浪潮、人类学写作以及“多媒介人类学”实践等问题采访了薛茗,以下为访谈全文。

薛茗

澎湃新闻:近年来,博物馆热方兴未艾,但公众对于人类学博物馆可能还比较陌生。您在书里也提到,参观美国自然历史博物馆的人们必定是跟着《博物馆奇妙夜》去看恐龙化石、复活节岛巨石像、海洋生命馆的仿真蓝鲸和天文台的“宇宙大爆炸”,即使按图索骥参观了“印第安土著”的图腾柱和独木舟,可能对于陈列它们的人类学展厅还是知之甚少。能否请您简单介绍一下什么是人类学博物馆、它在今天的整个博物馆系统中处在怎样的位置?

薛茗:人类学博物馆是一个特定时代的产物。更早的时候有自然史博物馆、艺术博物馆等等,而人类学博物馆诞生于19世纪末20世纪初,作为一种跟人类社会发展和文化发展有关的博物馆,它是伴随着人们对于自己是从哪里来的这个问题的追寻而出现的。但在当时,白人至上和殖民主义(也就是现在所说的西方中心主义)占据了社会理论风潮的主体,而人类学博物馆背后的理论依据是当时比较流行的社会达尔文主义,或者叫做社会进化论——一些社会学家他们把达尔文的进化论延伸到人类社会,去探究人类社会是怎么从简单到复杂、从低级到高级这样去发展的。由于博物馆本身是一个非常重要的输出意识形态的公众教育机构,人类学博物馆在诞生之初其实就是为了给这些所谓的社会理论思潮背书,把物质文化作为证据,去宣扬社会进化论的观点。当时原住民狩猎捕鱼的生活方式被定义成是比较低级的,而西方工业社会所代表的拥有复杂的社会结构、技术科技比较发达、医疗条件相对较好的生存状态,则被认为是人类社会的高级形态。其中暗含的信息是,人类社会都是沿着这样的一个单线的途径去“进化”的。

我们现在知道,社会的各种存在形式跟很多其他的因素有关系,肯定不是单线发展的。到了20世纪初,关于人类学博物馆出现了一些争论。书里提到的德国裔人类学家弗朗茨·博厄斯,他在哈佛考古学家弗雷德里克·普特南的推荐下来到了纽约的美国自然历史博物馆工作。博厄斯带来了一种在当时而言颇具革命性的观点,基于他自己在加拿大北部巴芬岛的田野调查,他认为按照西方人的主观意愿去给人类社会的不同存在形式排序是很偏颇的。因为不同社会的文化、技术一定和它所处的特定的自然环境、它所经历过的历史路径是有关系的,不能简单地说这个地方的人就一定比另外一个地方的人低级,或者这样一种技术一定比另外一种技术高级,一定要放到特定的情境(context)里面去看。博尔斯给20世纪初的人类学博物馆带来了一项挑战,他不再按照社会进化论那种线性的形式去安排展览,而是按照不同的地域进行分类,展示不同人群的物质文化,包括与宗教仪式、社会习俗等相关的展品,同时强调在展示这些物品时要体现出不同地方的人所处的自然环境和他们遇到的具体的生活上的挑战,这在当时是一种比较具有革命性的策展理念。

直到现在,人类学博物馆的收藏、策展理念等等,都跟人类学这个学科本身的思想发展有着密切的关联。不过,现在的人类学博物馆和很多艺术博物馆、科技史博物馆等很难划分一个明确的界限,因为不同的博物馆的藏品可能有重合;并且像艺术博物馆,它现在也不想仅仅依据艺术史的审美去展示一幅藏品,而是会和人类学博物馆一样加入很多当地的原住民艺术家的声音。比如说我们博物馆新翻修的西北海岸馆征询了很多原住民文化顾问的意见,这些文化顾问里面有很多人同时也参与了大都会博物馆洛克菲勒翼现在正在进行的翻修工作。这其实是一个很有意思的问题,现代的策展理念和社会文化的观念正在让人类学博物馆和艺术博物馆以及其他博物馆慢慢趋同,各种博物馆都要呈现多元的视角和多元的声音,人类学博物馆跟其他的博物馆相比有什么特殊的地方,现在其实是比较难定义的。

美国自然历史博物馆建成初期77街的外观全景图(水彩,ca.1891)|美国自然历史博物馆图书馆藏#ptc-2708

澎湃新闻:作为“博物馆人类学家”,您的工作包括哪些内容?和大学里的人类学家相比有什么特殊之处?

薛茗:每个博物馆的工作职能划分以及所设岗位都不太一样,这跟每个博物馆自身的组织形式有关系,像纽约的这间自然历史博物馆,它的策展人也好,研究人员也好,其实很多的工作和大学里的人类学家是一样的,就是要一直从事田野的工作。你在田野里收集的东西、所做的研究不一定直接和博物馆的收藏相关,但是在田野里面获取的知识、基于田野进行的研究被带回来之后,会为阐释博物馆内的馆藏带来更新鲜的视角。所以博物馆会鼓励研究人员和策展人到自己特有的田野点去研究关于物质文化和物质宗教的诸多议题。我们平时的工作除了直接接触博物馆的馆藏,还包括为它们建档案、写标签,要不断地更新数据库里的解释,另外也需要发表关于物质文化的论文,论文可能涉及博物馆的藏品,也可能不涉及,但都是田野经验和博物馆经验之间的一种交汇。

博物馆人类学家和其他人类学家最不一样的地方在于,我们一定是从实物出发去展开研究的。至于这个实物是像佛像这样可以摸到看到的东西,还是数字化的东西,这是可以讨论的。博物馆人类学的基石还是物质文化研究,而其他人类学家可能会更多地研究社会心理、行为等更为抽象的内容。这也和博厄斯有关系,他在美国自然历史博物馆做策展人的时候是很野心勃勃的,他当时的计划是派自己的学生和其他人类学家、考古学家到全世界的各个地方去做民族学收藏,然后把这些藏品包括影像、录音等资料都带回博物馆来慢慢消化。博厄斯对人类学博物馆的定义是一个研究基地,但他的这种观念和当时美国自然历史博物馆的馆长莫里斯·杰瑟普(Morris K. Jesup)是有很大冲突的。因为如果博物馆走这样的学术路线的话,估计是没有观众愿意买门票的,但博厄斯对于讨好观众、把标签写得通俗易懂这类事情非常不屑,这种策展理念上的分歧成为了他和当时的馆长之间矛盾的一个导火索,最后博厄斯在1905年从博物馆辞职,去了哥伦比亚大学,美国早期人类学发展的路径由此改变。如果博厄斯留在博物馆,很有可能现代美国人类学是以物质文化研究为重点的,但去了哥伦比亚大学之后,他的兴趣逐渐转向了更为抽象的对于文化概念、语言、社会行为等的研究,完全改变了美国早期人类学的走向。物质文化研究也从那个时代开始走到了人类学学科的边缘,直到现在,物质文化研究都不算是人类学的主流,人类学主要的核心期刊上刊载的物质文化研究并不是很多。

弗朗茨·博厄斯(Franz Boas,1858-1942)

澎湃新闻:这本书的副标题是“美国自然历史博物馆里物的灵韵与人的故事”,其中人的故事既包括物品来到博物馆之前的主人及其社区的故事,博物馆工作人员的故事,也包括收藏这些物品的人类学家和他们的研究对象之间发生的故事。您在书中谈到,即便在告别了早期的远征人类学、“抢救人类学”之后,举着“客观”与“科学”去阐释他者的人类学“权威”仍然在践行这个学科殖民主义的根基,与此同时,也有很多人类学家对这种特权进行了深刻的反思。书中介绍的藏族女画师伦措和她绘制的唐卡《冥想观音》的故事来自您在热贡的长期田野,能否请您谈谈您在人类学田野中是如何处理与研究对象的关系的?您作为女性人类学家的生命经验是否会和伦措作为女性唐卡画师的生命经验发生某种共振?

薛茗:我觉得只有长期地在田野里面,和你研究的地方的文化有了各种各样的交汇,才会对于人类学家作为观察者和观察对象之间的关系有真正深入的反思和调适。我认识伦措的时候,她还很小,刚刚在画院里面当徒弟。我当时是去拍摄她师父的纪录片,她师父那时候已经是一个很有成就的唐卡画师了,攒了一些钱,打算修一个更大的画院,那时候刚开始打地基。我就去拍他们怎么修画院,怎么招收更多的学生,尤其是他们打破了很多传统的限制,包括招了女徒弟,伦措就是他们当时招的第一批女徒弟里的一个。我当时去拍摄的时候就住在女生宿舍里面,和女徒弟们睡上下铺,伦措就睡在我的上铺,我们晚上聊天慢慢就认识了,后来我们两个会像朋友一样经常互通有无,聊自己的生活,顺带也聊一聊她学画、出师、出去打工然后回到热贡开画室的故事。我们之间是朋友的关系,她经常叫我姐姐,但我同时又是一个人类学家,所以她有时候有些事情会想听听我的建议,比如开画室、出去做生意、去画廊给别人看画之类的事情,她也会带着我,等于是邀请我进入到她的生活中去。我带着双重的身份,在征得她的同意之后,去观察和记录她的生活。

伦措是一个非常开放的人,她把自己的生活完全打开,她也很喜欢看我写的东西和拍摄的纪录片,她觉得这些对她的成长和生活经历是一种记录。对于她这一代的90后藏族女孩来说,这种记录包括拍摄并不是很陌生的东西,她们在使用网络、直播平台方面可能比我更厉害,所以也不是很排斥。相比之下,她的师父是一个很传统的藏族画家,藏族的男尊女卑、社会等级等观念是很强烈的,所以我去拍摄或者采访录音的时候还是会觉得自己是他的一个晚辈、一个学生,他也会比较注意措辞,是一种比较正式的对话。而我和伦措是睡在上下铺一起成长起来的,我们两个关系的真正变化是在我们两个都当了妈妈之后,我们会经常拉拉家常,会说到各自的孩子怎么样,她会问我美国小孩的幼儿园和学校是怎么样的,我有时候也会问她孩子上的哪个学校、学校里老师教些什么,就像普通朋友一样。

2019年薛茗(左)拍摄《画唐卡的女子》纪录片时与伦措(右)在热贡的合影

当我在2018、2019年带着一个项目回来要以她作为主角拍纪录片的时候,我们俩拍摄的状况就特别有意思。当时伦措刚刚生完小孩才一年,那个小孩就像一只考拉一样,她干活或者画画,小孩都挂在她身上或是背在身上。我在旁边拍她,就是把摄影机支在那儿,时不时帮她打打下手,帮她拿一下背篓,拿一下东西,有时候她要去干什么活,我就帮她抱孩子、喂奶,有时候她也会对着摄像机问我一些问题,我们两个总是在交换彼此的角色。她会问我姐姐你这阵子怎么样,在北京怎么样,在美国又是怎么样,她也会像一个人类学家一样在这三种文化语境里面去讨论自己作为母亲、作为画师的很多想法。那段时间完全改变了我对拍摄者和人类学家的看法,在那种拍摄状态下我跟她几乎是平等的角色,已经不存在观察者和被观察者或者说导演和被拍摄对象这样的关系。虽然最后在纪录片里我本人是没有出镜的,我也没有刻意去呈现这种有些混乱的状态,但我觉得这个纪录片是我们两个共同创作的作品,伦措不仅是纪录片的主角,她也是一个创作者,她所营造的对话氛围是别的拍摄对象不可能呈现的。这部纪录片虽然拍的是一个女画师,但是很多素材不是在画室或者画廊里拍的,而是在乡间田野这些很生活化的环境里拍的。因为她的身份除了是一个画师,还是家里的大女儿,是姐姐、妈妈和妻子,在她的这些身份当中,画师可能是当时占用她的时间最少的一个身份,这部纪录片呈现的她特定时期的人生切片,这种呈现是比较真实的,拍摄者和被拍摄者的关系完全被解构了。

澎湃新闻:伦措的作品在2019年被美国自然历史博物馆收藏之后,她自己和当地其他的女画师群体的生活发生了哪些改变?

薛茗:我刚刚收藏伦措的唐卡作品的时候,她刚刚租了一间画室开始带徒弟,那时候她还有一点不自信,会担心男徒弟会不会欺负女师父,会不会不听话,如果学生出了问题家长找过来要怎么办……到了2021年,我们哥大的研究生在线上对她进行了一次采访,这几年间她已经带了几批徒弟,搬到了更大的画室,也开始经营自己的画廊,我就觉得她越来越像她师父了,更有经验也更自信了。比如她说以前如果有人带着一幅唐卡去找她,说想请一幅一模一样的,她肯定会一板一眼地按照那个样子把它画下来,但她现在会跟客户说你这幅唐卡哪些地方画得好,哪些画得不好,然后她会去改进,会加入很多她自己的东西,她的这种自信和对师父身份的自如让我觉得很高兴。

唐卡展览的开幕式上,哥大的研究生和老师们与伦措通过视频连线并留影。薛茗 摄(2021)

我2009年去热贡的时候,当地基本上是没有女画师的,可能会有零星的几个女孩在家里跟着父亲学画,但没有人想过女孩也可以像男孩一样出师然后自己开画室。2009年联合国教科文组织把“热贡艺术”列入《人类非物质文化遗产代表作名录》之后,国家在这方面的投入是比较多的,从青海省到黄南州到同仁市,每一级都有很多的培训和传承的项目,现在一间画室里面有女画师已经不是特别稀奇的事情了。但是,像伦措这样自己开画室、带徒弟、自己经营生意的,还是非常少的。很多女画师画工非常好,她们嫁人之后可能会和爱人一起画画,夫妻两个人一起经营画室,但作为妻子的女画师一般不会直接面对徒弟和客户,因为当地村子里的人际关系还是比较保守的,女孩子去外面做生意还是会被说闲话。还有一些女孩会选择留在画院,画得比较好的也可能会在画院里教课。伦措是一个特例,一方面她的爸爸因为外出打工思想比较开放,很支持她自己开画室带徒弟,另一方面她自己是那种大姐大的个性,在画院当徒弟的时候就拿着大尺子追着男孩到处跑。伦措在面对各种场面的时候虽然也会说自己很害怕,但她其实很勇敢,都能够很沉着地应对。

澎湃新闻:副标题中的“灵韵”是本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中提出的概念,这个概念的内涵是丰富而模糊的。在这本书中,从萨满的神衣、《西游记》皮影,到新近被收藏的伦措的唐卡和没能进入博物馆的墨西哥神兽木雕,再到那艘几经变换方位的独木舟,您是在哪些意义上使用这个概念的?

薛茗:灵韵确实在很多层面上意义是不一样的。像萨满的神衣、唐卡、越南的佛像、印度的湿婆像属于一类比较特殊的人类学藏品,它们本身是一种圣物。而圣物,尤其是来自亚洲宗教的圣物,从物质宗教的背景中去理解的话,它就是有灵的,就是说神灵是驻扎在这尊佛像里面的。例如对于一个佛教的信徒来说,看到一尊观音的雕像,他不会认为这是观音的代表,而是会认为这就是观音本身。神衣、佛像都是需要开光的,开光是一种净化仪式,开光之后这些物品作为一个载体就能够让神灵入驻进来,信徒就可以通过朝拜得到神灵的保佑。这种宗教圣物的神圣性,可以理解为灵韵的第一层含义;那么像《西游记》皮影、墨西哥神兽木雕这些不需要开光的物品,我觉得灵韵是它们背后的人的故事,既包括雕刻呈现出的审美上的韵味,也包括雕刻者、它们代表的人物以及它们所处的社会的故事;而像独木舟其实综合了前面说到的好几个方面,首先独木舟在原住民部落里面也有类似开光的过程,在船首的木雕雕好之后,他们会进行净化和祈福,希望船首的木雕和船身的图腾能像真正的精灵一样保佑独木舟航行平安,捕鱼获得丰收,其次这个独木舟进入博物馆是在1883年,经过了140多年基本上没有损坏,在这个过程中跟着博物馆的建筑一起成长,在博物馆里几次变换方位和展示方式,这背后也有在这个博物馆里工作过的人类学家的故事:如何展示独木舟本身也代表着这些人类学家的思想,他们的纠结,他们遇到的挑战以及他们希望呈现的人类学思想,独木舟这件藏品的灵韵有着更复杂的含义。

澎湃新闻:在商品全球流通、数字媒介发达、生成式AI崛起的今天,博物馆这一现代机构能否留住“物的灵韵”?

薛茗:可能在一般人的理解当中,灵韵和机械,包括摄影术以及现在的AI技术之间往往是对立的,好像传统的佛像造像工艺、传统的绘画、传统的戏曲和现在我们能够使用的技术之间是对立的关系,但是我觉得很多时候,现在的博物馆反而可以利用这些技术,重新呈现传统物质文化里面的灵韵。比如说伦措的那幅唐卡,前面说到唐卡是要开光的,那尊红唐佛像的背后,佛像的头、喉、心的地方都会写三字明咒“嗡阿吽”。而寺院里面的壁画唐卡和佛像,在朝拜的时候是看不到后面的,很多艺术博物馆把唐卡挂在那里展示,观众也看不到唐卡背后还写了字。有时候唐卡背后还会有高僧和比较有修为的人的题字,这些题字书法有时候会写成一座佛塔的形状,我们叫做唐卡碑文,而唐卡碑文的书写也是一个净化和开光的过程。在博物馆里,我们不可能让观众随意翻转唐卡,但从人类学博物馆的角度,我们又希望向观众,尤其是西方的观众(在西方,神的造像是没有开光一说的)展示这种文化的特点,让观众能够达成一种理解。我们当时就做了一个sketchfab的3D模型,观众可以在展厅里扫描二维码然后把这个唐卡的数字模型翻转过来,就可以看到我们写的一个关于唐卡碑文的介绍。利用这样一种技术,我们能够让观众对于藏传佛教唐卡达成一种更深的理解,而不再仅仅是把它看作一幅画。

美国自然历史博物馆亚洲民族学展厅中陈列的中国器物。薛茗 摄(2023)

澎湃新闻:您前面提到,由于和当时美国自然历史博物馆的金主、经理以及馆长的理念分歧,博厄斯在1905年离开博物馆去了哥伦比亚大学,后来成了“美国现代人类学之父”,您特别指出,博厄斯的辞职不仅意味着他放弃了人类学博物馆和物质文化研究,也导致了美国早期人类学与亚洲的擦肩而过。能否介绍一下现在美国自然历史博物馆的亚洲民族学馆的情况?除了书中着重介绍的劳弗的收藏和伦措的唐卡作品,亚洲民族学馆还有哪些重要的亚洲收藏,或者相关的收藏、展览和研究计划?

薛茗:首先因为美国自然历史博物馆本身的定位以及前面讲到的学科发展史,它的研究重镇还是美洲本土,镇馆之宝也都是来自北美原住民以及中美洲和南美洲的考古学收藏,亚洲收藏在这所博物馆里一直处在很边缘的位置。不过,研究亚洲民族学的策展人也会从自己的田野里面带来新的经验,所以很多亚洲藏品都是很现代的收藏,像伦措的唐卡就是2019年才画完的。我的一个同事是做韩国萨满研究的,她在田野当中收集了很多1990年代的萨满画、各种法器以及很多韩国日常生活中的物品,到了后期她的研究就转向了跨文化的比较,她会到缅甸、越南、印度尼西亚的巴厘岛等地去做面具的收藏。2003年,她和越南的民族学博物馆合作了一个展览,叫做“voyage to Vietnam”,这个展览在美国自然历史博物馆展出的时候,主要是通过民族学收藏去介绍越南的现代生活。这里面有一些看似不起眼的东西但是可以讲述很有意思的故事,比如这个策展人从越南收了一辆自行车回来,博物馆的工作人员就问,你大老远弄一辆自行车回来干嘛?策展人就说,这不是能骑的自行车,而是一个做工非常好的纸扎祭品。这其实跟越南的社会思潮有关,越南也经历过传统文化被视为迷信的时代,但这个纸扎铺子的主人一直在做纸扎,技术也很好,而在越南现代化的过程中,人们就需要纸扎的自行车、纸扎的汽车,这个纸扎就是传统信仰和现代物质文化交叉的一个物品。从一辆纸扎的自行车出发,策展人讲了作坊的故事,又从作坊的故事,讲了越南社会的故事。2009年的时候还有一个展览,是把中亚和喜马拉雅地区的收藏放在一起,做了一个介绍丝绸之路的展览,里面有考古学的藏品,也有人类学的藏品。总之,美国自然历史博物馆的亚洲民族学收藏的总体量还是挺庞大的,但它不是博物馆发展的重点,所以基本上是由策展人和研究人员填填补补,一年带回来几件东西,然后通过这几件东西做一个小型的展览或者教学,这是比较常规的情况。像劳弗当时那样一下子带回来7000多件物品,这么大尺度的项目现在不太可能有了。

美国自然历史博物馆2022年翻修的西北海岸展厅。薛茗 摄(2023)

澎湃新闻:您不久前在一场新书分享会上以“今天我们还需要人类学博物馆吗”为题做了分享,对这一问题的反思也是书中的一条暗线。这个问题的提出与近年来兴起的博物馆去殖民化运动有关,您工作的美国自然历史博物馆也经历了一系列去殖民化事件,包括将“哥伦布日”重新命名为“原住民日”,移除博物馆入口处的西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)塑像,在征求被展览的社群的代表的意见的基础上重新设计展览等等。去殖民化运动旨在去除博物馆等文化机构中的殖民主义和种族主义烙印,但也有一些反对的声音认为“取消文化”风潮会造成“去语境化”等负面影响,自然历史博物馆内部在这些问题上是否也存在争论?您(作为“内部人”)对此有哪些感受和思考?

薛茗:博物馆内部的争论一直都有,像我之前写过的罗斯福雕像,这件事情博物馆的工作人员已经讨论了十几二十年,很早的时候就有一些工作人员很不喜欢这个雕像,觉得它是一个耻辱,但也有一些工作人员就觉得雕像放在这里是带有历史背景的,如果把它移走的话,等于把这段历史取消掉了,后来的人就不知道这里曾经发生过这样的事情。另外博物馆里现在有专门负责原住民物品返还的部门,关于返还也有各种各样的讨论,因为返还不是简单地送回去就结束了,还包括返还之后这件藏品会以什么形式再展出,在数据库里怎么登记,对方如何对接,以及藏品后续的保护措施等一系列复杂的具体问题。再比如西北海岸展馆的翻修由一个特别大的团队负责,他们会征集各种各样的意见,针对具体的项目以及实施过程中的细节都会有很多讨论。但是意识形态层面的争论在博物馆内部不会太多,只有在不同部门的人聚在一起的时候才会讨论到大众媒体上经常看到的更宽泛的问题。

去殖民化有两层意思,一个是对于人类学学科史的认识,一些人类学同行认为人类学本身是一个带有殖民史烙印的学科,现在的反思和解构是为了去除殖民主义的根基,包括博物馆内部其他部门的一些工作人员可能会对人类学特别不屑,觉得人类学收藏是博物馆里不光彩的部分;而另一些同行会反对这样的观点,认为应该把具体问题放到当时的政治语境中去看,人类学可能确实是因为殖民主义而发展起来的一个学科,但是事情没有这么简单,它在发展过程中有很多人在不断地进行反思和修正,它的定位也是在不断变化的。比如说博厄斯当时反而是代表人类学家在和种族主义、殖民主义做斗争,那时候包括美国自然历史博物馆在内的很多博物馆都还在做优生学的展览,而博厄斯是非常反对这些东西的,必须回到那个历史政治环境当中才能理解他的战役,参与翻修西北海岸馆的原住民顾问也会说博厄斯是一个很伟大的人。但与此同时,博厄斯也有他的认识局限,他带着“抢救人类学”的心理进行的远征和收藏,对当时原住民的生活也造成了很多破坏,我们今天要用一种更严苛的眼光去看待他,既要承认他在当时的政治环境下所做出的努力,也要承认他所犯下的错误。而这些复杂性其实是可以通过博物馆的历史和藏品去讲述出来的,但是这种讲述非常需要技巧,否则就很容易引起观众提前带入的标签式的反感,这对于博物馆来说是很有挑战性的。

玛格丽特·米德(Margaret Mead,1901-1978)

澎湃新闻:书中对于人类学写作有一些很有趣的探讨,玛格丽特·米德小说般的“接地气”的人类学写作被英国人类学家埃文斯·普里查德讥讽为“风掠过棕榈树沙沙作响派”,与之对立的是男性人类学家的“烟夹在指缝间滔滔不绝派”,这种分歧背后不仅是性别差异,也是不同学术理念的碰撞,能否请您谈谈当下关于人类学内部关于写作的争议和讨论?您在写作本书时是如何对文体、风格以及学术性等方面进行考量的?

薛茗:需要说明一下,埃文斯·普里查德的确说过米德的民族志属于“风掠过棕榈树沙沙作响派”,但米德当时没有跟他吵架,“烟夹在指缝间滔滔不绝派”是我在写米德这一章的时候,有一天散步的时候突然想到就回怼了一句。米德对于普通读者来说几乎是人类学的代言人,但在当时她在人类学学科包括博物馆内部都是一个很边缘的人,她在自然历史博物馆的办公室一直都是在一个小阁楼里面。直到她快去世的时候,她在人类学收藏方面的成就才得到承认,而之前的很长一段时间里,她写的《萨摩亚人的成年》以及后来重返这些岛屿写的民族志是不被人类学主流接受的,而米德的困境到现在其实也没有太多改变。人类学写作的主流,不管是核心期刊的学术论文或者是学术会议的发表都有一定的规则,我在这本书里采用的写作风格和组织材料的方式跟主流人类学的知识生产规范是有一定距离的。这就涉及写作者自己的选择,米德的选择是希望能够把人类学的知识传播给更多的人,因为人类学家在田野里获得的知识不应该仅仅用来评职称或是申请基金,而是应该回馈给给予你这些知识的人,回馈给公众。我是很佩服她的,也希望能够将她的理念延续下去。在自己的学科领域里和同行们分享讨论是必要的,这种学术上的智识挑战不能放弃,但另一方面,我会经常提醒自己,我写的东西伦措要能看得懂,她的师父要能看得懂,要给田野里的这些人带来回馈。就像我在伦措那一章里写的,对于唐卡画师来说,人家请唐卡,你是用自己的手艺为他们带去祈福,而写作和做研究就相当于人类学家的手艺,这个手艺一定要是有用的,而不是在一个很小的范围内固步自封。

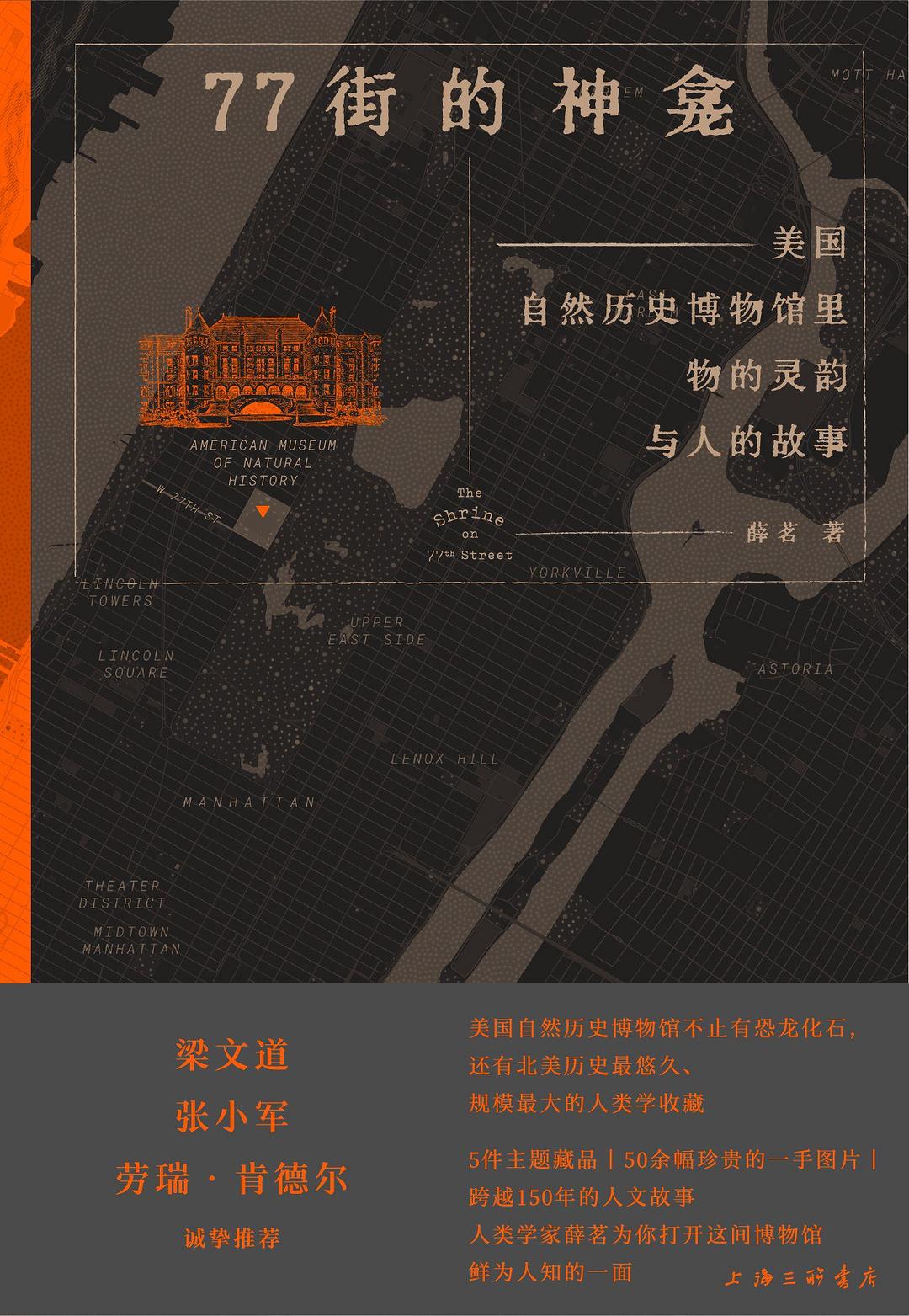

《77街的神龛》书封

我在书里也提到了很多我特别喜欢的作家,希望把一些不是主流人类学的优秀作品介绍给中文世界的读者。比如古巴裔人类学家露丝·贝哈(Ruth Behar),她是在1980年代反思人类学的高潮当中进行创意性写作的学者。她在当时已经拿过麦克阿瑟天才奖,是很成功的人类学家,但她的《动情的观察者:伤心人类学》在人类学里也不是主流。再比如加州大学人类学教授杰森·德莱昂,他的《移民路上的生与死:美墨边境人类学实录》刚刚被翻译成中文,他的第二本书没有选择在大学出版社出,而是选择了商业出版社,也就意味着他已经很明确是写给公众的。所以写作方式的选择和每一个人类学家对自己的定位以及对自己的学术研究的价值判断是有很大关系的。

澎湃新闻:这本书每一章开头都有一幅与章节内容十分贴切的木刻版画,后记里提到您为了制作这些木刻版画旁听了康涅狄格学院艺术系的一门木刻版画课程。您为什么要在书中加入这些作品?和您之前文字、绘画、照片、人类学纪录片等形式的“多媒介人类学”实践是怎样的关系?当技术的进步为博物馆提供了越来越多的媒介选项,人类学家们在策展时如何做出选择?

薛茗:我刚开始不是为了这本书去刻版画的,只是因为有这么一门课,想去试一下,后来老师希望我们做一个系列的作品,我就想那不如给这本书做一系列插画,然后才有了这么一个项目。刻版画对我的写作和对物质文化的理解还是有一定影响的,比如第五章雪松树皮的织毯,织毯上有逆戟鲸、渡鸦、老鹰、海狸,这些动物都是他们部落的守护神。因为学生用的刻板不是很大,刻的时候需要特别小心,要很清楚自己正在刻的形象是什么,我会重新去查阅关于这些动物和部落祭祀的传说,一边看一边刻。在这个过程中我就突然感觉到,当一个原住民在编织织毯或者在仪式上打开织毯的时候,它并不是作为一个整体呈现出来的,而是像连环画一样,每一个形象都有自己的故事,连在一起就形成了一个叙事,不同的媒介带来的观看体验是完全不一样的。后来我去大都会看早期印度石刻佛像的展览的时候,就发现这些石刻上的图像,比如佛本生故事,也是以不同的形象将一个故事串联起来的。这是我在刻版画的时候产生的一个体会,是以前画画、拍照片、拍纪录片的一种延伸。

薛茗创作的版画《萨满的神衣》

我最早刻的是《萨满的神衣》那幅版画,当时我们的数据库正在更新,所以没有展品的照片,我就想先刻一个版画,这样写作的时候可能会更有灵感。刻完之后我们系主任看到的时候,就说看上去这件萨满的神衣就像会飞一样,好像可以在神界和人界之间相互穿梭。我由此发现,这样一件展品放到博物馆的展柜里面展示的时候,它的袖子怎么折、飘带往哪个方向去,从艺术和建筑学的视角来说是有很多设计的空间的,从设计的空间之中就会产生对话的空间,从而和观众发生对话。

现在的博物馆,不管是人类学博物馆还是艺术博物馆,都越来越注重观众的体验。像纽约有一个专门展览喜马拉雅艺术的博物馆,它里面有一整层都是观众体验的区域,比如通过敲一个鼓、在冥想室冥想、戴上耳机聆听等各种体验方式,让观众走入到这种文化的内部去,至于产生的效果和观众接收到的信息,肯定是因人而异的。我还去过华尔街附近的美国原住民博物馆,里面有很大一层是给青少年和儿童来体验的,可以通过小实验做考古发掘,可以坐到独木舟里面体验如何在水流中保持平衡,还可以搭房子看看能抗多少级的地震……这些尝试跟人类学的理念很像,就是尝试把观众带入到当地的文化情境中去,让他们从他者的视角去尝试解决问题,然后再告诉观众当地人是怎么解决问题的,这是一种比较有意义的公众教育方式。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号